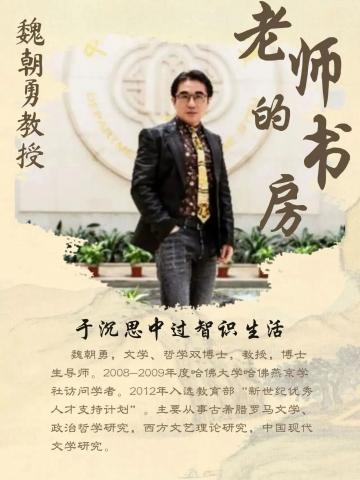

老师的书房 | 魏朝勇:于沉思中过智识生活

Body

编者按:“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。”书房,不仅是放置书籍的有限空间,更是理想的燕居之室、读书人的精神角落。

置身其中,思绪已然飘至无限的大千世界,思想在此碰撞,灵感在此生发,可贵的精神气质在此熠熠生辉。

本学期,中文系(珠海)将连载“老师的书房”专题。本期推送,邀你一起造访魏朝勇教授的阅读空间,品味书房主人的阅读趣味、审美价值和思想之光。

![]()

魏拉图

点开魏朝勇的微信,“魏拉图”三字便出现在昵称栏。

“我也忘记这个称呼是如何流行开来的。调侃也好,赞美也好,作为与学生的良性互动,最后我也‘笑纳’了这个称呼。”谈起“魏拉图”之名中包含的期许,魏朝勇认为柏拉图《理想国》是其生活的重要支柱。“以学者身份度过你的一生是不容易的,因为作为学者,更多过得是一种精神生活。这意味着你很简单,而奢侈很难。”

面对“不容易”的生活,魏朝勇认为自己思想上最大的支撑便是柏拉图笔下的苏格拉底——作为追求真理的哲人,他与现实生活间的巨大间隙,至今仍是知识分子很好的写照。不同于智者学派,苏格拉底过着贫穷的生活,而他传授的是追求真理的智识。“他终其一生只是一位真正的哲人,他可以成为后来任何时代智识追求者们的精神支持,让你度过许许多多的困难、艰辛。”

01 书房·书籍 归于经典,自我沉淀

“有地方放书就好了”,被问及目前书房的布局时,魏朝勇这样说。他刚刚经历一次搬家,从广州到珠海,一箱箱的书籍也随他在两地间奔波运转。魏朝勇斜靠在沙发上,洒脱地说:“书越来越多,对书房的要求也越来越简单。”如果空间足够的话,魏朝勇对书房的畅想是其可以连接健身房和音乐室。书籍、健身、音乐,他日常生活中的三个重要元素,在打通功能的同时可能呈现出奇妙的反应。

谈及印象深刻的书籍,魏朝勇没有过多迟疑。他坦率指出,自己印象深刻的书大多是早年阅读的经典作品,即“那些伟大灵魂留下来的、伟大的书”。作为目前主要研究古希腊方向的学者,他广泛深入地研读了荷马、赫德、希罗多德、修昔底德、索福克勒斯、柏拉图和亚里士多德等众多古希腊思想家的著作。而近期,为准备新开设的美学课程,魏朝勇也在重温康德、黑格尔、尼采和海德格尔等哲人著作,如《判断力批判》《美学》《悲剧的诞生》《林中路》等:“他们的书永远是令我印象最深刻的,没有其他人会比他们留下更深的印象。”

![]()

从书房的环境谈到阅读的环境,魏朝勇认为,安静的环境最适合精细的阅读,但在嘈杂的环境中阅读也是读书人需要培养的一种能力。同时,从他自身的感受出发,在喧闹的咖啡厅等环境中阅读,其本身就具有一种别样的张力:外界熙熙攘攘、人声嘈杂,但是身处其间,让自我精神在书籍中沉淀,不去理睬外界的评价和看法。

此外,魏朝勇主动向我们谈及他对纸质书和电子书两种书房媒介特点的思考与归纳。对于电子书,他十分认可其便捷性,它以数据形式适应了多种空间,甚至包括他常去的健身房:“即使是健身的时候,想起什么,也可以打开电子书看一下。”在他的手机网盘中,电子书占了不少空间,以便于快速检索、阅读。

与此同时,对于纸质书,魏朝勇也葆有独特的情怀。纸质书是他沉思的完美载体。在他看来,细,则要慢,纸质书与节奏缓慢的细读有着天然的契合。此外,纸质阅读与笔记时的舒适性是电子书所无法比拟的,电子书在阅读中给读者的距离感也更强,往往带来一些“浮于字词”的时刻。正是由于这些原因,即使需要花费一笔不小的数目,魏朝勇也常常将电子书扫描打印成纸质版阅读。在他现藏的外文书籍中,有四五千本都是以打印封装的形式出现的。

02 校园·职场 阴差阳错,跨界融合

魏朝勇本科学习的是社会学专业,毕业后便走向了公务员的岗位,七年后又从职场重返校园,开始攻读中国现当代文学方向的研究生,此后继续深造,获得文学、哲学两个博士学位。

本科步入社会学专业,对于魏朝勇而言属于“阴差阳错”。二十世纪八十年代,作为怀抱文学梦的“才子”,魏朝勇经常在各种文学刊物上发表自己创作的诗歌、文章。还在上高中的他,有了一个对未来的判断:他想要成为作家,而当时许多作家如莫言、贾平凹等人,都不是中文系出身,于是他想,“要成为作家,未来便不能读中文系。”这样的想法在现在看来自然有些幼稚,但在那个思想朴素、信息闭塞的年代,这个念头和其他故事一样顺利成章。

不能选择中文系,又该选择什么专业呢?年少时,魏朝勇有过一次和好友观看社会纪录片的经历,伴随着社会专家的分析,屏幕上“从社会学的角度来说……”的字样在他的眼里闪动,也勾起了他的遐想。遐想牵引着他的笔,在志愿栏写下“社会学”三字。

可惜,社会学和他想象中的图景有所偏差。它有着具体的操作方式和服务对象,经常需要进行田野调查和社区工作。在转专业困难的当时,魏朝勇只得继续社会学的学习。“不过,”他说,“社会学为我此后的哲学学习打下了很好的基础,至今仍然是我阅读和知识体系里重要的构成。”此外,社会学的学习也为他打破了后期多个学科学习的学科壁垒。

而当回顾从职场重返校园的人生选择时,魏朝勇使用了“不成熟”一词进行自我评价。当时,对单纯校园生活的眷恋、无法融入职场的苦恼,都让他觉得生活缺乏“盼头”,于是在工作七年后,他毅然选择重回校园。但在今天,魏朝勇对这种心态有了更多思考,七年时光的流逝让他对于时间的珍贵深有体会。他说,当他站在中大红楼的考研报名处,在表格中写下自己“29”岁的那一刻,他突然意识到,“天哪,我这么大了吗?”时间的宝贵和他认为必要的社会身份转换使得“工作多年后重回校园”成为他非常“私人化”的一个选择。对于后辈,魏朝勇认为不应向他们过度渲染校园和职场之间的距离,也不建议他们模仿自己的经历。

好在,重回校园生活并没有给魏朝勇带来过大的阻力。通过一年的自学,他成功跨考,成为中文系的一位研究生并在此后继续深造。在这段经历中,魏朝勇尤其感谢自己遇见的老师们,尤其是他的第一位博士生导师程文超教授。老师对他的肯定和赞美给予他莫大的信心,让他有更多的动力继续走学术的道路。

03 文学·哲学 不忠专业,汇为志业

魏朝勇在博士阶段进入中国现当代文学领域,他对这一转向虽也不乏“阴差阳错”的调侃,但认为其中有着自然的过渡。少年时期的文学梦与内在冲动以另一种形式回归他的学术生活,“虽然现在你无法成为一位作家,但你可以研究这些作家的作品。”对于这一转向,魏朝勇提及了三点原因:硕士时期接受的文学理论与美学方面的训练,程文超老师的鼓励,以及当时后现代思潮的传入。

“那时中国学界最热门的理论话语是‘后现代’,这个具有强烈陌生感的术语很快成为了时尚的理论话语。”当利奥塔、哈贝马斯、德里达、福柯等人的思想与他们的名字一同在各处被提及时,魏朝勇意识到自己曾经的理论储备与时代氛围相吻合,“后现代”思想也成为其介入现当代文学的合适切口。

提及后现代,魏朝勇也忆起自己硕士刚入学时与程文超老师的初次相识。当时他慕名旁听程文超老师的课程,主题正是关于后现代性。在课堂讨论阶段,魏朝勇率先发言,在老师鼓励下一口气讲了五分钟,“我讲完后,程老师先鼓起了掌,并且肯定了我的见解和思辨,你知道这种赞誉在当时对一个学生意味着什么吗?”魏朝勇一面回忆,一面感慨。

![]()

![]()

在攻读哲学博士学位期间,魏朝勇在刘小枫老师指导下从政治哲学角度研究修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》,在此期间他系统掌握了古希腊语。在他看来,作为研究者,“掌握古希腊语是非常重要的,这是你研究的合法性、正当性的基本保障。”

而若是一般的阅读者或爱好者,那么掌握原著语言自然并非必须,但他补充道:“如果你通过中译本阅读,你便要清楚自己的限度,不能将自己视作这方面的研究专家。”面对自己所带的硕士生、博士生,魏朝勇要求他们在涉足古希腊领域时学习古希腊语,而对于爱好者,他觉得“不妨尝试一下”,认识相关字母与常见词汇也是一种帮助。

魏朝勇的研究方向经历了多次转变,而他也是在此过程中真正“打算以学术为志业。”作为文学与哲学双博士,他对于当代人文学科的跨学科趋势有切身体会:“跨学科需要你有很大的知识储备,且必须接受严格的学科训练。”也正是在此基础上,文学、哲学才可在魏朝勇的教学与研究中贯通一体。从国际视野出发,无论在中国还是西方学界,跨学科俨然成为一种全球趋势;而循历史追溯,柏拉图《理想国》便已指出“在诗与哲学之间存在着一种古老的论争”,文学与哲学的跨界自此绵延于思想史,持续至今。

04 东方·西方 移步换景,文化汇融

魏朝勇曾作为2008-2009年度哈佛燕京学社访问学者前往哈佛大学,访问期间他在第一篇博士论文的研究基础上追溯,主攻晚清政治小说。对于在哈佛大学的工作经历,他首先想到的便是校园内各处分布的图书馆。丰富的藏书、国际化标准的服务、便捷的借阅体验,都让魏朝勇充分体会到知识流动的乐趣:“那一年我前后共借阅了一千多本书。”

![]()

除了图书馆,校园中各类讲座也让他印象颇好,“那几年中国正处在一个发展腾飞的时期,特别是伴随着北京奥运会的举行,关于中国问题的讨论与讲座很多。”这些不同议题的研讨,观点迭出的展示,构成了魏朝勇的独特回忆。

而作为健身爱好者,魏朝勇对哈佛高标准的场地器材称赞有加,“如果来到哈佛,你一定要体验它的体育设施。”此外,国际化的交流体验也是他那段时期的珍贵收获。“你可以和各种各样的人交流,尤其在哈佛这个地方,很多人都愿意跟你聊天。”不同文化语境下,人际关系也可拥有另一角度的理解。

05 教学·寄语 文思相会,擘画未来

尽管难以提出一套让同学们可以“依葫芦画瓢”的阅读标准,但魏朝勇依然根据多年教学经验,总结出了介入文学理论较为有效的方式。他以自己主讲过的外国文学史课程为例,指出在时间有限、文本深厚的情况下,需要各位同学带着那些在文学史、思想史上有意义的问题进入经典作品片段。

如《伊利亚特》的根本问题之一在于荣誉(honor, τιμή),且不同于一般的名誉(fame)。τιμή在原始语义中含“拥有之物”(possession)之义,即英雄的荣誉不可侵犯。此时在涉及思想史根本问题的基础上,魏朝勇便会推荐学生们阅读有关“honor”的著作,由此进入古希腊哲学视域之中。反之,当讲授理论课程时,他又会将其与文学或艺术作品相联系,从而帮助大家进入语境。

![]()

说起对中文系学子的寄语,魏朝勇提出了两点期望:第一,在大学期间将专业学好,这不仅意味着接受专业的训练,也代表着掌握技艺层面的知识。第二,根据个人性格与规划为未来做筹备,“不是所有人都会走学术道路或过哲人生活,你也可以在其他职业中体验另一种生活。”

采访最后,魏朝勇提起自己多年前撰写的《自由、“慢读”与存在》一文。在他看来,大学需要给予学生阅读与思考的空间。“慢读”之“慢”是一种修辞式的期待,它并不意味着缓慢或轻慢,而是井井有条地安排时间,认真严肃地对待生活。

![]()

![]()

![]()

推荐书目

1. Allan Bloom, The Republic of Plato, Basic Books.

2. Peter J. Ahrensdorf, Homer and The Tradition of Political Philosophy: Encounters with Plato, Machiavelli, and Nietzsche, Cambridge University Press.

3. Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press.